Виды питания рек

Поступление воды в реки обусловлено круговоротом воды на земном шаре и поэтому сразу можно сказать, что основной источник питания всех рек на Земле – атмосферные осадки. Практически же необходимо более детально знать, каким образом вода поступает в реки и каково происхождение вод.

Из выпадающих на поверхность бассейна жидких атмосферных осадков только часть (при определенных условиях) образует поверхностный сток и быстро попадает в русловую сеть, непосредственно питая реки. Другая же часть дождевых вод просачивается в верхние слои земли, пополняя запасы грунтовых вод, время попадания которых в русловую сеть изменяется от нескольких дней до многих лет.

Если осадки выпадают в холодное время года в виде снега, то они аккумулируются на поверхности бассейна, а с наступлением тепла образуют талые воды, которые также частично стекают по поверхности, частично просачиваются в грунты. Снег, накопившийся в достаточно высоких горах, в отдельные годы частично стаивает, частично остается лежать выше снеговой линии до нескольких десятков лет и более, образуя ледники и снежники.

Таким образом, выделяют 4 основных вида питания рек: дождевое, снеговое, ледниковое, подземное.

Часто источники питания проявляются совместно, например, снеговое и дождевое, тогда питание называют смешанным.

Для рек в условиях теплого климата главный вид питания – дождевой. Сток таких крупнейших рек мира, как Амазонка, Ганг и Брахмапутра, Меконг, формируется в основном за счет дождевых вод. Этот вид питания рек в глобальном масштабе является главнейшим.

Вторым по важности служит снеговое питание. Его роль весьма велика в питании рек в условиях умеренного климата.

Третье место по объему поступающих в реки вод занимает подземное питание (на его долю в среднем приходится около 1 /3 объема речного стока). Именно подземное питание обусловливает постоянство или большую продолжительность стока реки в течение года, что и создает в конечном итоге реку.

Последнее место по значимости приходится на ледниковое питание (около 1 % стока рек мира).

Наибольшей устойчивостью во времени отличается подземное питание, которое обеспечивает практически непрерывный сток воды в реках в течение года. Поэтому подземный сток имеет большую практическую важность.

Все реки классифицируются по источникам, или видам питания, М. И. Львовича. Для определения степени преобладания того или иного вида питания приняты три градации.

Если один из видов питания дает более 80 % годового стока реки, следует говорить об исключительном значении данного вида питания (другие виды питания не учитываются). Если на долю данного вида питания приходится от 50 до 80 % стока, то этому виду питания придается преимущественное значение (другие виды питания учитываются лишь, если на их долю приходится больше 10 % годового стока). Если же ни один из видов питания не дает больше 50 % годового стока, то такое питание называют смешанным. Указанные диапазоны градаций (80 и 50 %) относятся ко всем видам питания, кроме ледникового. Для ледникового питания соответствующие диапазоны градаций уменьшены до 50 и 25 %.

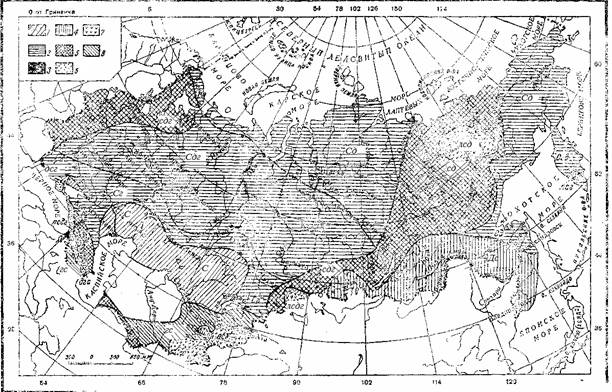

Размещение рек на территории страны по источникам питания подчинено определенной закономерности. Большая часть нашей страны занята бассейнами рек снегового, преимущественно снегового и смешанного с преобладанием снегового питания.

В равнинной части это размещение носит в значительной мере зональный характер. На крайнем юге расположена область рек чисто снегового типа питания. Здесь дожди вследствие сухости климата не дают стока, грунтовые воды залегают глубоко и в малой мере участвуют в питании рек. К этому типу рек принадлежат например, Большой и Малый Узень, Еруслан и др.

Схема классификации рек по типам питания

1 — С- реки снегового питания (больше 80%, остальные источники менее 10%);

2 — Са – реки преимущественного снегового питания (более 50%);

5 – са – реки смешанного питания с преобладанием снегового

Далее к северу доля снегового питания постепенно уменьшается и увеличивается доля стока подземных вод, а затем усиливается гидрологический эффект дождей и притом настолько, что сток дождевых вод начинает превышать сток подземных. На севере азиатской части России доля подземных вод в питании рек резко снижена (меньше 10%) вследствие распространения многолетней мерзлоты (реки Пясина, Вилюй).

На западе и северо-западе европейской части России расположены бассейны рек смешанного типа питания. В питании этих рек возросла роль дождей и снизилась роль снеговых вод, хотя снеговым водам по-прежнему принадлежит основная роль в формировании стока (реки Тосна, Плюса).

Реки дождевого питания распространены меньше, чем реки с преобладанием снегового питания. Реки чисто дождевого питания встречаются в Колхиде и Ленкорани. На Дальнем Востоке, в области муссонного климата, распространены реки преимущественно дождевого питания с малой долей стока подземных вод.

В горных районах широтная зональность в питании рек сменяется вертикальной поясностью. С увеличением высоты возрастает доля снегового питания, а по достижении границы вечных снегов в питании рек начинают участвовать горные снега и ледники. На северном склоне Главного Кавказского хребта распространены реки смешанного типа питания с преобладанием снегового, на южном склоне значительная роль в питании рек принадлежит дождям. Алтай — страна рек смешанного типа питания. В Средней Азии встречаются реки грунтового, снегового и смешанного типа питания с некоторой долей ледникового. Последняя группа рек невелика и включает в себя верхние участки рек, прилегающие непосредственно к ледникам. Типы водного режима рек автор устанавливает по сочетанию источников питания и сезонного распределения стока.

Таким образом, большая часть рек на территории России имеют преобладающее снеговое питание. Почти исключительно снеговое питание имеют реки Северного Казахстана и Заволжья. Реки дождевого питания занимают южную часть территории к востоку от Байкала, а также бассейны Яны и Индигирки, Черноморское побережье Кавказа и Крыма, Северный Кавказ. Ледниковое питание имеют реки на Кавказе и в Средней Азии.

Особый интерес в гидрологии представляет насколько изменяются соотношения между количеством воды (обычно рассматривают объемы воды за год или отдельные сезоны), поступившим в реки от различных источников, во времени и в пространстве. Различия зависят, главным образом, от климата, а также от ландшафтных условий.

У каждой реки доля отдельных видов питания может быть различной. Количественно оценить роль отдельных источников питания рек, т.е. определить их долю в общем стоке реки, является довольно трудной задачей. Поэтому решается она в настоящее время приближенно, несмотря на исключительно важное научное и практическое значение.

Решение задачи о количественной оценке того или иного источника питания сводится к анализу гидрографа реки, выявлении и графическом выделении на нем объемов воды, сформированных различными источниками питания. Этот прием называют расчленением гидрографа.

Расчленение гидрографа по источникам питания необходимо для исследования процессов формирования стока рек, а также для развития генетических методов гидрологических расчетов и прогнозов.

Расчленение гидрографа (Q=f(t)) общего стока заключается, прежде всего, в выделении в нем подземной составляющей, динамика которой определяется степенью гидравлической связи поверхностных и подземных вод.

Впервые задача расчленения гидрографа по источникам питания была решена известным советским гидрологом Глушковым, который выделил подземную составляющую путем соединения на гидрографе точек минимальных расходов предвесеннего периода и все частные минимумы меженного периода в промежутках между паводками. Существенным недостатком такого метода является неучет особенностей режима стока подземных вод в реки.

В дальнейшем рядом ученых были предложены способы расчленения гидрографов, в которых устранялся этот недостаток. Из этих способов можно выделить схему определения подземной составляющей речного стока в период половодья Львовича. Она основана на предположении, что общий приток подземных вод достигает максимума на спаде половодья. Учитывая это, можно приближенно по гидрографу установить границу между поверхностным речным стоком и общим подземным притоком.

Одним из наиболее надежных и обоснованных считается способ Куделина, который предложил типовые схемы расчленения гидрографа в зависимости от гидрогеологических условий и режима подземного стока в реку.

Дата добавления: 2015-07-02 ; Просмотров: 4132 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Притание рек

Источники питания рек

Основной источник питания всех рек на земном шаре — атмосферные осадки. При определенных условиях часть выпадающих жидких осадков образует поверхностный сток и служит непосредственным источником питания рек в периоды паводков. Твердые осадки аккумулируются на поверхности земли в виде снежного покрова. На равнинах и невысоких горах накопившийся за зиму снег тает в теплое время и также служит источником питания рек. Снег, накопившийся в более высоких горах, в отдельные годы стаивает не весь, пополняет запасы вечных снегов и дает начало ледникам. Талые воды этих снегов и ледников являются еще одним источником, питания рек. Часть талых и дождевых вод просачивается в верхние слои земли и при некоторых условиях быстро дренируется реками, при этом несколько растягивается процесс стока этих вод в речную сеть. Некоторая часть талых и дождевых вод идет на пополнение запасов подземных вод, которые значительно медленнее попадают в русла рек. Подземные воды являются также источником питания рек; они обеспечивают устойчивость речного стока. Таким образом, существуют четыре источника питания рек — жидкие осадки, снежный покров, высокогорные снега и ледники и подземные воды.

Соотношения между количеством воды, поступающим в реки от того или иного источника питания, неодинаковы в различных районах. Меняются они и от сезона к сезону для одной и той же реки. Эти различия зависят главным образом от климатических условий: режима осадков и температуры воздуха в течение года.

Впервые роль климата в питании рек и влияние на их режим были оценены известным русским ученым А. И. Воейковым в его работе «Климаты земного шара, России в особенности», опубликованной в 1884 г. В этой работе Воейков высказал положение, которое до сего времени сохранило свое значение: «Реки суть продукт климата их бассейнов». В настоящее время это положение получило более широкую формулировку: «Реки и их режим представляют собой продукт климата на общем фоне воздействия и других компонентов ландшафта и хозяйственной деятельности». Этим подчеркивается ведущая роль климата и указывается, что, помимо климата, определенное значение имеют геологическое строение бассейнов, их почвы, растительность, озерность и заболоченность, а также хозяйственная деятельность человека.

Климатическая классификация рек А. И. Воейкова

Рассматривая реки как продукт климата их бассейнов, Воейков считал возможным использовать особенности их режима как индикатор климата. Для этой цели им была разработана климатическая классификация рек. Воейков разделил все реки на следующие типы.

Тип А. Реки, получающие воду от таяния снега на равнинах и невысоких горах (до 1000 м). В чистом виде этот тип не существует нигде. Наибольшее приближение к нему наблюдается в северной, части Сибири и Северной Америки, где снежный покров держится 8-10 месяцев и большую часть вод реки получают от таяния снега.

Тип В. Реки, получающие воду от таяния снега в горах. Этот тип тоже не существует в чистом виде. К нему приближаются реки западных частей горных массивов, занимающих середину Азии: Сырдарья, Тарим, Инд в верхних течениях. Правильный ход температуры воздуха с максимумом летом обусловливает регулярно наблюдающееся летнее половодье.

Тип С. Реки, получающие воду от дождей и имеющие половодье в летнее время. Этот тип рек характерен для областей с тропическими дождями и муссонами. Таковы, например, реки Амазонка, Конго, Ориноко, Ганг, Брахма-путра, реки Дальнего Востока нашей страны.

Тип D. Реки, у которых половодье происходит вследствие таяния снега весной или в начале лета, причем значительная часть воды рек доставляется дождями. К этому типу относятся реки стран с суровой и снежной зимой и дождливым летне-осенним периодом: большинство равнинных рек нашей страны (Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина), реки Скандинавии, Восточной Германии, северной части США.

Тип Е. Вода доставляется дождями; она выше в холодные месяцы, но правильное периодическое изменение невелико. Этот тип преобладает в Средней и Западной Европе — бассейны рек Везера, Мааса, Шельды, Сены, реки Англии (кроме северо-западных) и др.

Тип F. Вода доставляется дождями; она выше в холодное время, чем летом, и разница значительна. Реки получают воду только в дождливое время осенью и зимой. Летом реки нередко пересыхают. К этому типу принадлежат реки Испании (вне гор), некоторых частей Ирана, Малой Азии, северного берега Африки (от Туниса до Марокко), Калифорнии, Чили, южной и западной частей Австралии.

Тип G. Отсутствие рек и вообще постоянных водотоков вследствие сухости климата. К районам без рек принадлежат Сахара, Каракумы и Кызылкум, большая часть Аравии, центральные плоскогорья Азии, обширные плоскогорья Северной Америки по обе стороны Скалистых гор и др.

Тип Н. Страны, где дождливое время коротко и реки имеют воду тогда и несколько времени после, а в остальное время пересыхают или превращаются в ряд луж с подземным течением в промежутках между ним и. Таковы, например, северная степная часть Крыма, степи по нижнему течению Куры и Аракса, часть Монголии и др.

Тип I. Страны без рек вследствие того, что они сплошь покрыты снегом и ледниками; здесь реки заменяются ледниками с их подледниковыми потоками. К такому типу стран можно отнести, например, Гренландию.

Количественная характеристика роли отдельных источников питания рек

Количественная оценка роли отдельных источников питания рек представляет собой довольно трудную задачу и решается в настоящее время приближенно. В ряде районов значительная часть дождевых и снеговых вод попадает в речную сеть не в виде поверхностного стока, а дренируется речной сетью в результате инфильтрации этих вод в поверхностные слои земли. Это характерно для лесных районов, где лесные почвы обладают способностью хорошо поглощать снеговые и дождевые воды. Аналогичное явление имеет место в горных районах, где происходит интенсивное поглощение поверхностных вод обильным скоплением обломочного материала. Обычно решение задачи о количественной оценке роли источников питания рек производится путем расчленения гидрографа. Впервые эта задача была решена известным советским гидрологомВ. Г. Глушковым. Простейший способ расчленения гидрографа заключается в том, что на гидрографе прямыми или плавными линиями соединяются точки минимальных расходов предвесеннего периода и все частные минимумы меженного периода в промежутках между паводками. При таком способе расчленения гидрографа не учитываются особенности режима стока подземных вод в реки, что является существенным недостатком.

В дальнейшем был предложен ряд других способов расчленения гидрографов, учитывающих режим стока подземных вод в реки (А. В. Огиевский, Б. В. Поляков, М. И. Львович и др.). Б. И. Куделин составил типовые схемы выделения подземного питания на гидрографе в зависимости от условий залегания водоносных пластов, дренирования их речной долиной и выхода подземных вод на дневную поверхность по отношению к урезу воды (рис. 79). Для случая питания реки из водоносного горизонта, гидравлически связанного с рекой (подпорный тип режима подземного стока в реки), способ расчленения основан на учете берегового регулирования, период которого равен периоду половодья (паводка) и времени добегания поступивших ранее в русловую сеть подземных вод в верхней части бассейна.

М. И. Львович составил схему определения подземной составляющей речного стока в период половодья (паводков), основанную на предположении, что общий приток подземных вод, как гидравлически связанных, так и не связанных с русловыми, достигает максимума на спаде половодья. Учитывая это, можно приближенно по гидрографу установить границу между поверхностным речным стоком и общим притоком подземных вод по линии 4, указанной на рис. 80.

Классификация рек по источникам питания

Несмотря на несовершенство методов количественной оценки роли источников питания в годовом стоке, применение этих методов дает возможность произвести генетический анализ водного режима рек и классифицировать их по источникам питания. Такая классификация для рек СССР была разработана М. И. Львовичем. При количествен-ной оценке каждого источника питания — снежного покрова S, дождевых вод R и грунтовых вод U — Львович принял следующие градации: более 80, 50-80 и менее 50%. Для ледникового питания G, учитывая специфику этого источника питания предложена своя градация: более 50, 25-50 и менее 25% Если в годовом стоке рек более 80% приходится на один из первых трех источников питания, то река, по Львовичу, принадлежит к типу рек чисто снегового, дождевого или подземного питания. Если доля стока за счет одного из источников питания составляет 50-80% река относится к типу рек преимущественно снегового, дождевого или подземного питания. И наконец, при доле стока за счет одного из трех источников питания менее 50% река принадлежит к типу рек смешанного питания. Отнесение реки к тому или иному типу при участии в питании ее талых вод высокогорных снегов и ледников производится в соответствии с установленными для этого случая градациями.

Размещение рек на территории СССР по источникам питания подчинено определенной закономерности. Большая часть нашей страны занята бассейнами рек снегового, преимущественно снегового и смешанного с преобладанием снегового питания. В равнинной части это размещение носит в значительной мере зональный характер. На крайнем юге расположена область рек чисто снегового типа питания. Здесь дожди вследствие сухости климата не дают стока, грунтовые воды залегают глубоко и в малой мере участвуют в питании рек. К этому типу рек принадлежат например, Большой и Малый Узень, Еруслан и др.

Далее к северу доля снегового питания постепенно уменьшается увеличивается доля стока подземных вод, а затем усиливается гидрологический эффект дождей и притом настолько, что сток дождевых вод начинает превышать сток подземных. На севере азиатской части России доля подземных вод в питании рек резко снижена (меньше 10%) вследствие распространения многолетней мерзлоты (реки Пясина, Вилюй).

На западе и северо-западе европейской части России расположены бассейны рек смешанного типа питания. В питании этих рек возросла роль дождей и снизилась роль снеговых вод, хотя снеговым водам по-прежнему принадлежит основная роль в формировании стока (реки Тосна, Плюса).

Реки дождевого питания в СССР распространены меньше, чем реки с преобладанием снегового питания. Реки чисто дождевого питания встречаются в Колхиде и Ленкорани. На Дальнем Востоке, в области муссонного климата, распространены реки преимущественно дождевого питания с малой долей стока подземных вод.

В горных районах широтная зональность в питании рек сменяется вертикальной поясностью. С увеличением высоты возрастает доля снегового питания, а по достижении границы вечных снегов в питании рек начинают участвовать горные снега и ледники. На северном склоне Главного Кавказского хребта распространены реки смешанного типа питания с преобладанием снегового, на южном склоне значительная роль в питании рек принадлежит дождям. Алтай — страна рек смешанного типа питания. В Средней Азии встречаются реки грунтового, снегового и смешанного типа питания с некоторой долей ледникового. Последняя группа рек невелика и включает в себя верхние участки рек, прилегающие непосредственно к ледикам. Типы водного режима рек автор устанавливает по сочетанию источников питания и сезонного распределения стока.